本文

詳しい各町・曳山の説明

目次

- 刀町「赤獅子」

- 中町「青獅子」

- 材木町「亀と浦島太郎」

- 呉服町「源義経の兜」

- 魚屋町「鯛」

- 大石町「鳳凰丸」

- 新町「飛龍」

- 本町「金獅子」

- 木綿町「武田信玄の兜」

- 平野町「上杉謙信の兜」

- 米屋町「酒呑童子と源頼光の兜」

- 京町「珠取獅子」

- 水主町「鯱」

- 江川町「七宝丸」

1番曳山 刀町「赤獅子」

刀町(かたなまち)

城下町西の名護屋口から大手門に出る重要な道筋にあるのが刀町である。江戸期当初の「正保絵図」には町名が見られないが、領内経済の発達とともに人や物の往来が繁くなり、縦割りを主町筋とした内町内の片側町(片ン町)、刀町になったともいわれ、すでに大久保時代には絵図に登場する。曳山が制作された時期に近い文化年間(1804~1818)の町の規模は41軒、164人となっている。実質的には唐津十七町の代表的な町、つまり唐津くんち一番曳山「赤獅子」を生み出す町に成長する。

刀町は藩の御用達や御用商人の数も多く、篠崎家、「びんつけや」は泉州堺の商人に始まる。赤獅子の生みの親とされる石崎嘉兵衛は造り酒屋「菊屋」の出身とされている(注1)。赤獅子は文政二年の制作である。

(注1)初代唐津町大年寄家三軒の一人として、石崎嘉兵衛の名が見える。この大年寄家の石崎家は呉服町にあり、嘉兵衛の次男嘉十郎(文化十四年死去)も大年寄を勤め、一時、嘉兵衛を称したと記録されている。赤獅子制作者の石崎嘉兵衛については、その所在については不明なものがあった。しかし、唐津市西寺町の浄土寺にあった板彫り仁王像の背面銘文に「文化十三丙子初秋目湛然山現住吉誉顕端上人代細工唐津刀町住石崎嘉兵衛清堅作之」とあり、細工師、石崎嘉兵衛が確認されている。

赤獅子(あかじし)

外観

赤く塗った大きな獅子頭である。本体要所と歯牙に金箔を押す。頭部から背面にかけて麻製の毛髪を吊り下げる。角は一本角で、耳の付け根は水平で途中より垂れ下がっている。11月3日の神祭巡行の際には角の後方に御幣を立てる。これは「赤獅子」だけの習慣であり、他の曳山にはない。この御幣は巡行が無事行われるようにと祈願したものといわれている。この御幣は刀町により新しく張り替えられ、神祭の日の早朝、唐津神社に奉持して祓い清められて赤獅子頭上に安置するのが習わしである。

制作年

文政二年(1819)

制作者

彫師:石崎嘉兵衛

塗師:川添武右衛門ほか

制作時の背景

刀町の石崎嘉兵衛がお伊勢参りの帰りに京都に立ち寄った際に京都祇園祭りの山鉾を見物、それをヒントに赤獅子を制作したといわれる。文政二年頃の記録に「文政二年九月明神様付添申候町々の引物など所々に出来申候先づ、此度新ニ出来候町々ニハ刀町獅子の首此首の中にて囃もの等致し申候」とあり、赤獅子が「獅子の首」と表現されている。

祭礼につきものの悪霊払いの先陣として獅子舞の頭が選ばれたと考えられている。室町時代の絵巻には祭礼神輿の先導としての獅子舞の姿が登場するが、江戸末から明治初期の曳山風俗を描いた「唐津神祭行列図」には6体の獅子舞が見られる。今に残る神田以外にも、町田、菜畑、二夕子、江川町、京町に獅子舞があったといわれる。唐津地方の獅子舞の頭の特徴は「枝分かれした一本角」の雄獅子形と「二本角」の雌獅子形がある。赤獅子は「一本角」という特異な雄獅子形をしている。また、現存する獅子舞の頭が、いずれも耳が「水平に張る垂れ耳」であるのに対して、赤獅子は「垂れた伏せ耳」となっている。

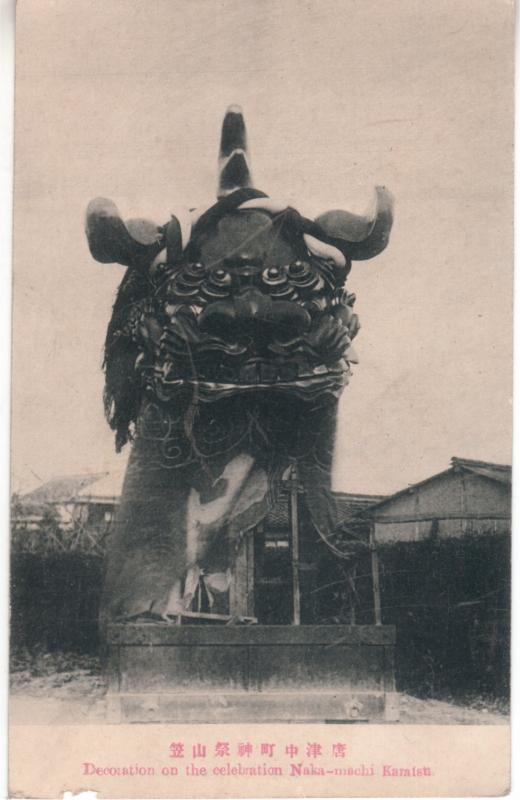

2番曳山 中町「青獅子」

中町(なかまち)

札の辻口から東西の町筋、京町から北に折れ、南北筋の町が中町である。かつて唐津町の人々の台所を賄う場所で、近郷農家からの野菜や花に乾物や魚売りの朝市の立つところとして賑わった町である。旧藩時代もこうした性格の町筋であった。藩政当初から町名が見られ、文化年間では44軒、143人の規模が記録されている。豊臣秀吉から釜山海の山号を許された高徳寺は中町に所在する。中町の曳山、二番曳山「青獅子」は文政七年(1824)に制作されたものである。獅子は悪霊を払う獅子舞の頭から来たものといわれるもので、赤獅子とは対になるものである。

青獅子(あおじし)

外観

緑色に塗られた獅子頭である。角は前後のふたまたに作り出され、耳の付け根は水平で途中から垂直に立ちあがる。温和な印象の赤獅子と比べ、歯や牙をむき出しにし、鋭く見つめる眼は精悍(せいかん)な印象を受ける。

制作年

文政七年(1824)

制作時の背景

一番曳山「赤獅子」から遅れること5年後に青獅子は制作されている。また「赤獅子」に引き続き獅子頭を題材にしたのは、獅子舞は雌雄対になっていることから獅子頭を選んだともいわれるが確かではない。

「赤獅子」に続いて制作されたものであるが、対の雌形を取らず、「枝分かれ一本角」の雄形となっている。享和二年(1802)の製作とされる神田のカブカブ獅子の雄獅子と酷似するものであり、獅子舞の頭がモデルとされたとする説を裏付けるものと考えられている。刀町の次に中町が獅子の頭を制作した根拠は明確ではないが、町奉行所の「定め」には「三尺手拭請取居候町々より人足壱人宛都市十二人、兼ねて仰付られ候通、御城内並ニ最寄之節は当役所江駆付御差図を受申すべき事、尤も中町、刀町より組頭壱人宛宰領差出御事。」とあり、中町や刀町には宰領町としての特別の意識があったものと考えられ、神輿を先導し、悪霊を払い、五穀豊穣、家内安全を祈り、人々に幸福をもたらす獅子舞の頭の制作となったと考えられる。

3番曳山 材木町「亀と浦島太郎」

材木町(ざいもくまち)

外町街道筋の北側に位置する材木町は材木、竹、木炭などの特権を持った町である。川岸に接する場所であり、船大工や船鍛冶の居住も見える。南側にあたる大石町との境の小区画に塩屋町があったが、江戸時代中期以降には絵図からも消失する。材木町の北側は干潮時に舟入となる堀が作られ、松浦川と接していたが、昭和初期の埋め立てによって現在は景観が一変している。

材木町では天保十二年(1841)に三番曳山「亀と浦島太郎」が制作されている。当初は「亀と宝珠(ほうじゅ)」だったようで、神祭行列図に描かれている。(注2)

海亀は海と関係して営みを持つ漁民や船民にある、妙見信仰と結びつき、海亀は神の使いとして逸早く、曳山の題材となったようである。

(注2)市指定重要有形民俗文化財「唐津神祭行列図」には多くの情報が残されている。曳山の当初の姿を示す貴重な資料であり、現存しない「黒獅子」や姿の異なる曳山が指摘される。その中の一つが「亀と浦島太郎」であり、亀の背に宝珠が乗る姿がみえる。

亀と浦島太郎(かめとうらしまたろう)

外観

亀の甲羅に浦島太郎が腰かけている。亀の頭は若干右寄りで前方を見据えている。浦島太郎も右手に魚釣りに使う竿、左手には玉手箱を抱えている。また巡行中の降雨の際には蓑、笠の着用姿を披露することがある。

制作年

天保十二年(1841)

制作者

須賀仲三郎

制作時の背景

天保十二年(1841)に制作された材木町の「亀と浦島太郎」は、当初「亀と浦島太郎」であり明治時期に「亀と宝珠」に変更された説と当初から「亀と宝珠」であった説がある。「亀と宝珠」の姿は「唐津神祭行列図」で見ることができる。地元には、熊本県八代市の「八代妙見祭」の神輿に供奉している亀蛇(きだ)に着目したとか、鹿島明神が早亀という亀に乗って上陸したところだからという説がある。亀は古来、竜宮の使い、海神の使者としての信仰があったようで、「宝亀(ほうき)」、「神亀(しんき)」という年号にも神聖な要素が見出せるものである。北斗七星がご神体となる妙見信仰も亀と密接な関係があり、西方浄土へ誘う霊なる動物として、西唐津妙見神社の阿吽像とか、水野時代の藩校中門の懸魚の装飾や唐津藩主大久保加賀守忠職墓碑にも耳があり、ふさふさとした尾を持つ石亀蛇が描かれる。

「宝珠」から「浦島太郎」の人形が乗るようになったのは、明治八年(1875)の第1回目の本格修理の際に替えられたと考えられ、庶民感覚が選んだ造形ともされる。

制作上の特徴

亀の頭部から頸部(けいぶ)にかけて「石目地塗(いしめじぬり)」で塗装される。また甲羅部分の左右外側には「梨子地塗(なしじぬり)」でそれぞれ塗装されている。

4番曳山 呉服町「源義経の兜」

呉服町(ごふくまち)

主往還で、城の大手門に直結する町筋で、南端は京町筋と紺屋町筋と交差し、町田(丁田)口に至る。唐津町大年寄の筆頭石崎家はこの町の住人である。文化年間の規模では、34軒、158人とされる。城下町造成当初からの町筋で、呉服屋が軒を連ねるほどの繁華になることを期待して名付けられたという。名護屋六坊の一つとされる安楽寺も所在する。呉服屋として、後に御腰物師、御綿屋となった煙草屋、酒屋の亀屋、具足屋と呼ばれる木炭問屋の山内家もあった。最初に兜形の曳山を作ったのが呉服町であるが、神輿を警護する武者を擬えたものであろう。題材は江戸期の庶民に人気のあった九郎判官義経の兜であり、天保十五年(1844)のことである(注3)。

(注3)江戸時代の町民にとって、娯楽であった浮世絵、歌舞伎、絵草紙などの題材のなかでも人気があったのが、武者絵や軍記物であった。義経やこの後に続く、上杉謙信、武田信玄、源頼光もそうした意味で選ばれたものと考えられる。

源義経の兜(みなもとのよしつねのかぶと)

外観

兜形。前面に頬面(通称面)にヒゲ、顎鬚(あごひげ)を付け、頬面の側面に沿うように顎紐(あごひも)を吊るす。兜には眉庇(まびさし)、鍬形(くわがた)、龍頭(りゅうず)、錣(しころ)などをつけ、錣の下に幕を吊るす。鍬形は巨大で、鍬形の間に龍頭を配置する。兜の造りが非常に精緻(せいち)で、実際に人間の頭に被っている兜を拡大して制作している。

制作年

天保十五年(1844)

制作者

細工人:石崎八右衛門、脇山舛太郎

塗師:脇山卯太郎

大工:佛師庭吉、白井久介、永田勇吉

諸金物師:房右工門

制作時の背景

兜形として最初に作られたもので、当時、町内に具足屋(ぐそくや)があり兜に詳しく熱心であったためと言い伝えられている。曳山内部にある裏書の天保十五年(1844)の記録に「若者具足屋利右エ門」がその人ともいわれる。祭礼において神輿を警護する武者の姿を意味したものと考えられる。「唐津神祭行列図」にも神輿周りに二人の兜武者が弓を手に随行する姿が見て取れる。

兜は源平合戦時代の大鎧につく星兜で、鉢の頂部に突起があり、鍬形に竜頭の前立てをもち、錣は段数が多く深いもので鎌倉時代から南北朝期の古風を残すものである。江戸時代の庶民にとって、浮世絵にも武者絵があり、歌舞伎や講談で馴染みの武者の一番に「九郎判官(くろうほうがん)」が上げられたことは、すでに遠い過去の英雄としていた庶民の趣向も窺えるものである。

5番曳山 魚屋町「鯛」

魚屋町(うおやまち)

唐津街道の終着点、札の辻橋にいたる主往還端にある町が魚屋町である。この町の屈指の旧家は木屋こと山内家である。天正十九年(1591)の名護屋城築城の際に、豊臣秀吉の命を受けて、材木運搬船の船頭として泉州堺から移り住んだ木屋利右衛門に遡る。山内家は江戸時代を通じて栄え、東、中、裏、角、西の五家に分かれた。

寺沢時代の二十六聖人の護送の際に、一泊したのもこの木屋の店舗といわれている。文化年間の町の規模は58軒、241人となっている。唐津曳山屈指の造形「鯛」は、この魚屋町で制作されたもので、弘化二年(1845)のこと。魚屋の町であり、魚の代表として「鯛」が選ばれたとも、神様へのお供えとして選ばれたともいわれる。

鯛(たい)

外観

文字通り魚類の鯛を題材としている。全体を朱上塗りを行い、眼を黒漆塗、要所に金箔押しを施し、鱗などを表現している。実際の鯛は正面から観察すると平らであるが、曳山の「鯛」は幅広く、また眼もデフォルメしている。しかし、鯛の印象をまったく損なわないばかりか、愛嬌を漂わせている。

制作年

弘化二年(1845)

制作者

不明

制作時の背景

唐津曳山屈指の造形とされる「鯛」は弘化二年(1845)の制作である。制作の理由として、魚屋町であり、魚の代表として選ばれたとか、神へのお供えものとして鯛が選ばれたとかいわれている。デフォルメされた目や口元には、鯛に寄せる親しみが感じられるものである。鯛は桜と同じく武士や庶民に愛されたもので、特に祝いの席や宴にも供されたものである。造形の例として魚屋町北側の町田川沿いの明治時代の建物の棟瓦の鯱の代わりに鯛が付けられていて、目や口元、体形の様子も曳山によく似た姿が認められる。

「唐津神祭行列図」は魚屋町西ノ木屋山内家8代目が富野淇園に描かせた襖絵(ふすまえ)である。この中で表現された「鯛」の姿は少し違いがあり、目と胸鰭との間の鱗行列数や尾鰭、尻鰭、胸鰭の金箔貼りの軟条数が、それぞれ十本、七本、七本と現在より一本ずつ多い。

6番曳山 大石町「鳳凰丸」

大石町(おおいしまち)

外町の主往還の道南側にあたり、魚屋町の東に続く町並みである。通称恵比寿小路と呼ばれた四辻は昔から市で賑(にぎ)わったといわれ、市指定有形民俗文化財である「大石町の石造恵比寿像」は、天保十年(1839)に作られたもので、正面には「右平戸呼子」「前筑前浜崎」「左佐賀長崎」と刻まれる。これは、この四辻が大石町や水主町の本通りと材木町、十人町、東寺町を結ぶ要所であった名残である。

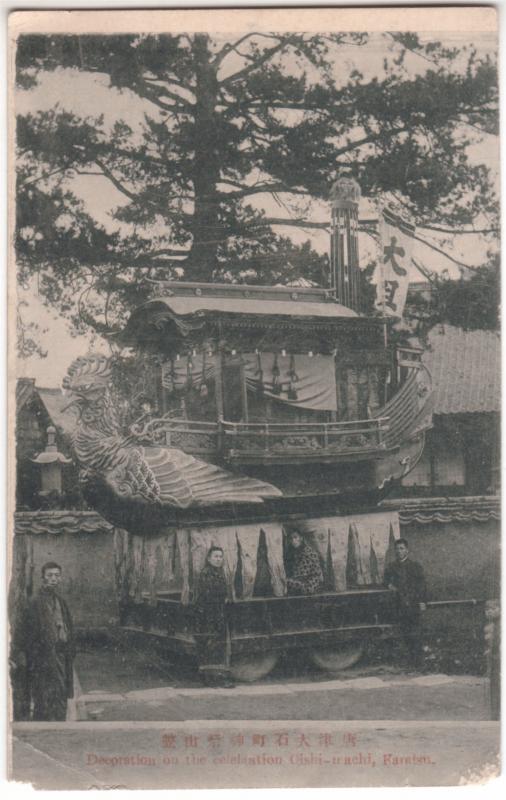

江戸時代以来の商業の中心地の繁栄を語る町で、規模は110軒377人と最も多い。六番曳山「鳳凰丸」は大石町の曳山で、弘化三年(1846)に制作された。曳山の中でも大型の二台の船形のひとつである。豪華な作りに制作当時の町の隆盛が窺えるものである。

鳳凰丸(ほうおうまる)

外観

船形を本体とした曳山で、前面の船飾りには古来中国で尊ばれた想像上の動物で、めでたいときに出現するといわれる霊鳥である「鳳凰」を形作っている。船形には唐破風(からはふ)の屋台がのっている。

鳳凰丸は他の曳山と異なり木型と木組みで制作されているため、重量はことのほか重く、このため本体を二本の芯棒で支えている。

制作年

弘化三年(1846)

制作者

細工人:永田勇吉

塗師:小川次郎兵衛

制作時の背景

曳山の中でも大型のものが船形で、二台あるもののひとつとなっている。鳳凰は中国で尊ばれた想像上の動物で、形は麟、蛇、魚、亀、燕、鶏に似て、めでたい時に出現する霊鳥である。雄が「鳳」、雌が「凰」というそうである。選定した理由として、唐津で最も大商人が多く裕福な町であったので、豪華な曳山が選ばれたとか、京都祇園の船鉾を参考したとか、お目出度いものが選ばれ、古代貴族の船遊びの船に龍・鳳凰がありこれを参考にしたともいわれている。

大石町は文化年間の記録からも、唐津町で最も家並軒数や人数が多く、江戸期を通じて商業の中心地としての繁栄を誇る町であり、天保十年(1839)建立の恵比寿像に象徴される、兵庫屋利兵衛、福島屋新右衛門、中道屋栄助などの有力な商人の力が背景にあったことは間違いないと考えられる。

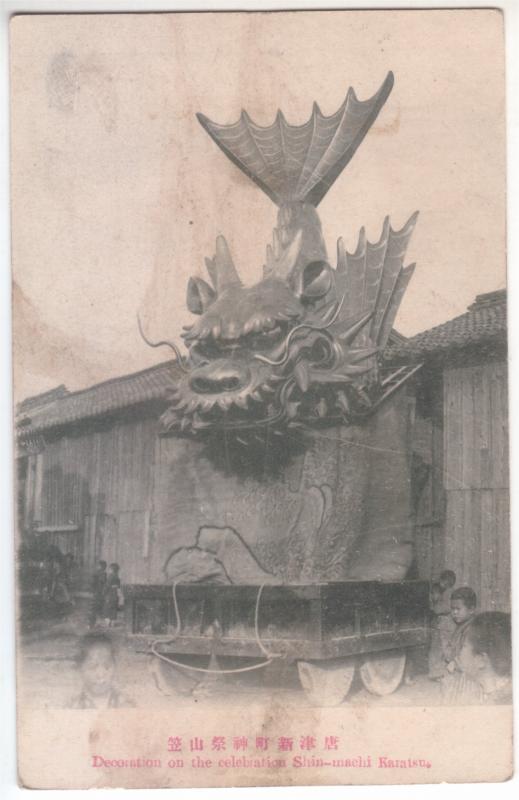

7番曳山 新町「飛龍」

新町(しんまち)

正保絵図には記載はないが、大久保時代以降、新しい町として登場する。所謂、唐津十二ヵ町に含まれない町で、その結果、惣行司や惣町の事務を処理する月番の役割はできなかったようである。規模は37軒、176人とされる。

新町は大工職人が多かった町で、白井家、中島家などの幕末期の大工棟梁や御用大工も住んでいた。かつて、北側角にあった恵比寿像は木村屋こと鶴田家のもので、弘化年中に作られ、鶴田定吉の名がある。また、新町南端にあった稲荷神社のもとは「庄崎山観龍院」という彦山山伏(やまぶし)が祀ったものといい、稲荷神社にあった燈篭には鶴田忠吉と共に河添九兵衛の名があり、河添家は刀剣に関係のあった鍛冶職とされる。名護屋六坊の正圓寺、安浄寺がある。新町の名護屋口寄りには大きな商家もあり、浄泰寺前の勢溜りには市も立ったといわれている。この町の曳山七番曳山「飛龍」は弘化三年(1846)に制作された。

飛龍(ひりゅう)

外観

天に棲む「飛龍」を題材とし、頭部、翼、尾が殊更大きく、足は前足2本だけである。頭部には眼球、牙、髭、角が金色に輝き、大小の背びれを持つ。尾は水平に広がっている。

制作年

弘化三年(1846)

制作者

原型細工:中里守衛重廣(九代中里太郎衛門)、中里重造政之

大工棟梁:太吉(魚屋町)、鹿造(魚屋町)

塗師:中島良吉春近(筑後久留米榎津町在住)、原利八家次(筑後久留米榎津町在住)、中島小衛春幸(筑後久留米榎津町在住)

制作当時の背景

「飛龍」は雲龍図(うんりゅうず)などでよく見られる蛇体(じゃたい)の4本足を持つ長い龍とは異なり、大きな翼を持つ2本足の龍で、「飛龍天に在り」と言われるように、常に天にあって雲に乗じて天地の間を飛翔する。応龍・蛟龍・先龍と共にあらわれる動物の祖と言われており、特に飛龍は全ての鳥類の祖とされる。

新町が「飛龍」を題材に選んだ理由について、町に次のような話が残っている。当時、京都南禅寺に唐津中里家の日羅坊という人を訪ねて、新町の醤油業岡口屋前川仁兵衛と酒屋の石田屋伊右衛門の二人が立ち寄り、寺の障壁画を見て感激し、それをモデルに曳山を制作したというのである。原形の細工は陶工の九代中里太郎衛門(守衛重廣)、中里重造政之の兄弟があたり、曳山の大工棟梁は魚屋町の太吉、鹿造が行っている。塗師は筑後久留米榎津町の中島良吉春近と原利八家次、中島小兵衛春幸が担当したと記録されている。

現在では、応龍(おうりゅう)になる前の雲龍や青龍が一般的な龍として認識されているが、飛龍は古くから京都祇園祭の山鉾をはじめ、全国の寺社仏閣やお祭の山鉾屋台など、数多くの建造物に彫刻される伝統的な龍である。

8番曳山 本町「金獅子」

本町(ほんまち)

札の辻門口から入って、二本目の南北町筋が本町である。築城当初からの町で、城下町の惣行司の順番や唐津十七ヵ町の順番で第一番目の役割を担った町である。商人と職人が半々の町で、藩の御用米問屋、日田御用達などの商家と屋根師棟梁、桶師棟梁、木挽棟梁、御用仕立屋があった。本町の町年寄りを勤めた楠田家は出雲大社の社人の足場となった「出雲宿」でもあった。また、楠田家は安政年中には藩の武具方役所で皮座を創設し、皮革の独占的な統制を行った。

また、他藩からの公式の来訪客や城下を通過する幕府役人が泊まった「御使者屋」も土井時代から本町にあり小笠原時代には町会所兼郷会所ともなり、町人の宗門改めの人別も行われた。この御使者屋守であった富野家から曳山制作に関わり、幕末頃の曳山行事を克明に描いた「唐津神祭行列図」の作者である富野淇園が出た。

町の規模は40軒、205人と記録される。明治八、九年頃には本町通りから、北側の大名小路に通じる「本町橋」があったが、明治四十二、三年頃には埋め立てられ、そこに建てられたのが「旧唐津銀行」である。

弘化四年(1847)、一番町として一番曳山「赤獅子」に負けない獅子曳山として作られたのが、八番曳山「金獅子」である。

金獅子(きんじし)

外観

一番曳山「赤獅子」・二番曳山「青獅子」と同じように獅子頭を題材としている。名前のとおり全体を金で覆っている。さらに「赤獅子」・「青獅子」と比較し本体が大きめである。

構造形式

本体獅子頭形。一閑張りに麻布を張り、地付・錆付で下地を作り、下塗り・中塗り、上塗りの漆塗りを行い、金箔で押す。部分の唇・鼻内・耳内は朱塗、眼は白塗、眼球・巻毛立上りは黒塗り、歯はプラチナ箔押し。

制作年

弘化四年(1847)

制作者

不明だが、一説によると石崎八左衛門、塗師は原口勘二郎と伝えられる。

制作時の背景

本町の「金獅子」は四台ある獅子頭の一つで、形態は「枝分かれ一本角」の雄獅子形をとり、「垂れた伏せ耳」の赤獅子形をとるものである。幅3.2m、奥行き2.6mと獅子頭では最大の大きさであり、獅子頭では全国一のものと考えられている。

刀町の一番曳山「赤獅子」選択の理由と同じく、本町は唐津城築城とともに出来た町であり、城下町の惣行司の順番や唐津十七町の順番では第一番目にあげられることから、一番曳山「赤獅子」、二番曳山「青獅子」以上の曳山を作ろうとしたと考えられ、町の優位性の側面が獅子頭(邪を払う獅子舞の役割としての獅子頭)選択に密接に働いていたと考えられる。

制作後の改修も頻繁に行われ、記録に残るものでも、額と鼻の瘤(こぶ)のつけたし、顎の削り、舌を外して栓木に勾配を付けて口を閉じることもされている。歯も銀箔からプラチナ箔に変えられ、獅子の後部も竹籠作りではなく、一閑張となっている。

9番曳山 木綿町「武田信玄の兜」

木綿町(きわたまち)

札の辻から南北の縦町筋の東端が木綿町である。鍛冶屋町とも呼ばれ、鍛冶職に従事した家が五家もあった。また、唐津領内の鍛冶職の元締めである棟梁も木綿町に住んでいたという。藩の御用鍛冶を務め、郡奉行から手鎖、十手などの用達をした牧原家もあった。伝馬役や飛脚問屋の仕事をしたのが益田屋である。唐津神社に移されたが、鳥居天満宮は元は木綿町にあったものである。明治三十一年(1898)には郡部の旧庄屋や地主・網元たちを重役とする西海銀行が町に設立され、後に、唐津銀行と二分するものとなっている。規模は38軒、141人と記録されている。

曳山は九番曳山「武田信玄の兜」で、元治元年(1864)に制作された。兜曳山としては二番目にできた。もともと、神輿に供奉する武者からきたもので、庶民に人気の題材が選ばれたようである。

武田信玄の兜(たけだしんげんのかぶと)

外観

「武田信玄の兜」は、兜の鉢の下、眉庇の上の中央に取り付けられた鹿角が特徴の曳山である。兜は主に頭部を覆う鉢と後頭部から首廻りにかけてを保護する錣、装飾のための鹿角からなる。鉢の頂天の穴は円筒状になり、獅子噛の前立ての顔側面や頭部に白熊が使われる。

制作年

元治元年(1864)

制作者

細工師:紅屋近藤藤兵衛

塗師:畑重兵衛

制作時の背景

兜曳山としては、二番目に作られたもので、以後続く三台の兜山は、木綿町、平野町、米屋町が協議して決めたともいわれている。獅子頭の後ろに兜曳山が来るのは、四番曳山「源義経の兜」の場合と同じところがある。題材は武者絵もしくは軍記物からきたものと考えられるが、武田信玄の記録の元は「甲陽軍艦(こうようぐんかん)」あたりとされ、「信玄諏訪法性の兜(しんげんすわほっしょうのかぶと)」が大本か。江戸時代の明和三年(1766)に人形浄瑠璃として作られた物語「本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)」の十種香(じゅっしこう)「八重垣姫(やえがきひめ)」にもでてくるもので、これも享和六年(1721)初演の近松門左衛門作の「信州川中島合戦」を元としたものであり、歌舞伎としても大変人気のある出し物であった。十八世紀中頃以降、歌舞伎や浄瑠璃を通して江戸庶民に武田信玄の兜の絵柄が定着していたと考えられる。詳細にみると、木綿町の「武田信玄の兜」は武田家所蔵の兜とは鹿角の鍬形、鬼面の前立てなど、異なる部分が多いものの、白熊(ヤクの毛)が特徴として示されているようである。

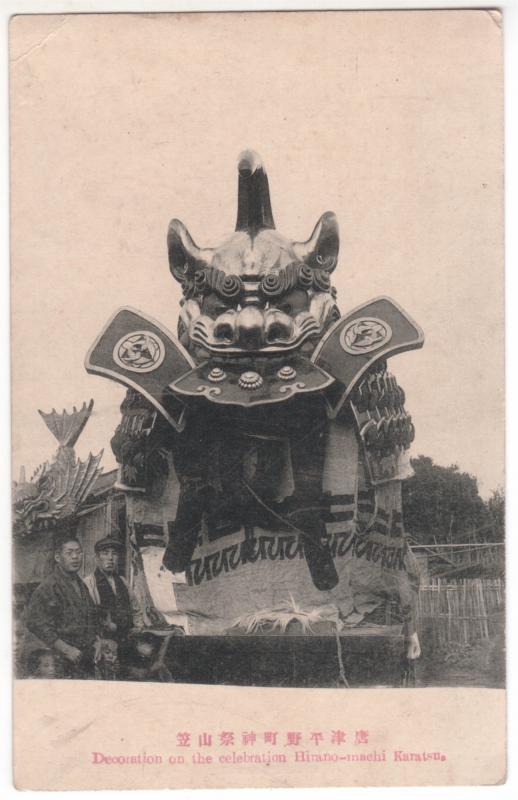

10番曳山 平野町「上杉謙信の兜」

平野町(ひらのまち)

縦町筋の米屋町、八百屋町、新町と交差する南端の横町筋が平野町である。平野町も当初の唐津十二ヵ町に見られない町であるが、名護屋城下にも平野町があり、これが移ったともいわれるが定かではない。大久保時代の絵図から登場する町名である。新町と同じく職人が多い町筋であった。当初は、下級武士の住む武家地であったものに、後に職人たちが移住し町人町になったものか。現在唐津神社にある「白飛稲荷」は、かつて木浦山千量院という当山派の山伏が祀っていたもので、平野町にあった。名護屋六坊のひとつ、了休坊と呼ばれた真宗派の伝明寺という寺院も平野町にあったが、後に米屋町本勝寺に吸収され、明治中頃には消失した。また、平野町には伊勢の御師の出張場である伊勢屋もあった。文化年間の規模は41軒、131人と記録されている。十番曳山「上杉謙信の兜」は明治二年(1869)制作された。兜曳山四台のひとつである。九番曳山「武田信玄の兜」に対抗して制作されたという。

上杉謙信の兜(うえすぎけんしんのかぶと)

外観

獅子頭の装飾が特徴の兜曳山である。この獅子は角があることから雄獅子を題材としていることがわかる。

獅子頭につながる眉庇には三羽の雀が乗っている。眉庇の両側に位置する吹返しには上杉家ゆかりの紋がデザインされている。錣の縅(おどし)は赤一色に統一されている。

制作年

明治二年(1869)

制作者

細工師:冨野武蔵

塗師:須賀仲三郎

制作時の背景

平野町の「上杉謙信の兜」も、木綿町の「武田信玄の兜」に対抗して制作されたといわれているが、詳しいことは伝わっていない。

上杉謙信の兜を制作するにあたっては、浮世絵や歌舞伎、人形浄瑠璃などで知られていた絵柄を基にしたと考えられる。当時、上杉謙信に関する軍記物としては「越州軍記」、「川中島合戦記」があるが、江戸庶民としては辻講釈や江戸時代末から明治時代に全盛期となる講談としての「軍談川中島」などが知られていたものと考えられる。

形は兜鉢に獅子が食らいつく、「獅噛形(しかみなり)」のもので、獅子は一本角の雄獅子形をとるものである。

眉庇や吹き返しの文様、兜頭部の獅子の頭髪などに制作から塗り替え改修を通じて変化が見られる。町には、台車を制作した場所(平野町1601番地)と「金具を使わずかくし木栓で作ったものであった」ということが伝えられている。

11番曳山 米屋町「酒呑童子と源頼光の兜」

米屋町(こめやまち)

内町西側の縦町筋にある米屋町で、西側は八百屋町、南は平野町と交差する。米屋町から八百屋町に入ると、現在も道幅に旧藩時代の面影を残す数少ない場所である。米屋町に残る延宝年間(1673~1680)の絵図によれば、紺屋5軒、米屋4軒、八百屋4軒、大工4軒、鍛冶屋4軒、酒屋、酢屋、医師、寺が読み取れる。旧藩時代の御勝手御用達で、現在まで家職を伝えているのは古屋と呼ばれた「古舘正右衛門家」で酒造を営んでいた。また、小笠原家の御用米問屋である米屋こと「吉村藤右衛門家」もあった。寺は名護屋六坊と呼ばれた古刹(こさつ)、行因寺、本勝寺がある。

文化年間の町の規模は36軒、88人と少なく、隣町筋の八百屋町が44軒、139人とすると町の性格がわかる。明治二年(1869)に制作されたのが十一番曳山「酒呑童子と源頼光の兜」である。制作年代の相前後する木綿町、平野町、米屋町はそれぞれ曳山の題材を協議して決めたという。

酒呑童子と源頼光の兜(しゅてんどうじとみなもとらいこうのかぶと)

外観

源頼光に退治された鬼の頭領であった酒呑童子が源頼光の兜に噛みついている。酒呑童子の眼光は怒りに満ち、血走っている。酒呑童子の眉毛とヒゲは黒色で、頭髪は白色。

噛みついた酒呑童子の左右に兜の鍬形があり、眉庇には三つの菊座が取り付けられる。吹返しには龍頭が描かれる。錣は四段組み合わされ、それぞれ赤色の縅で結合される。兜と首を絞める忍緒(しのびのお)は眉庇の下部に取り付けられる。

制作年

明治二年(1869)

制作時の背景

木綿町、平野町に続いて作られた兜曳山である。題材は「大江山鬼退治」の場面で、「切られた酒呑童子の首が源頼光の兜鉢に食らいついた」様子を造形している。酒呑童子の話は、古くは謡曲「大江山」に始まり、室町時代に「御伽草子」で広く庶民に知られるようになったものである。

また、江戸時代初期から歌舞伎や人形浄瑠璃のひとつとして、この「大江山酒呑童子」が演じられ、人気を博するようになった。江戸後期から幕末を中心に盛んに大判錦絵として各場面が描かれた。曳山の絵柄はこうした背景で定着したようであるが、緊迫した首のかぶり付く姿をとらえた構図は着想としても奇抜なもので、曳山としても迫力のある人気高いものである。目は白綿に赤木綿糸で血走った様子を整え、歯は磁器、頭髪は白熊(白いヤクの毛)、眉毛は黒馬毛が用いられた職人技の傑作といえるものである。神祭行列図の姿とは別に、現在唐津神社内の稲荷社に明治二十六年(1893)に奉納された絵馬にも古い姿が残されている。

12番曳山 京町「珠取獅子」

京町(きょうまち)

町田川に架かる大橋、札の辻橋を渡れば、札の辻惣門と呼ばれた門構えがあった。現在の札の辻公園あたりである。この門口から西の横町筋が京町である。小笠原時代、天保頃の唐津藩大坂御蔵元として名が見えるのは「大根屋小兵衛」、「長崎屋平右衛門」であるが、京町には「御蔵元京町出張手代」と呼ばれた大根屋、長崎屋があった。また、京町には九州の豪商として大坂あたりにまで名の知られた日野屋、常安家があった。安永~寛政頃に事業を営んだ常安九右衛門は神集島の鰯(いわし)の大敷網(おおしきあみ)で財をなし、呼子小川島で鯨組主中尾家の中尾甚六と一緒に捕鯨業にも乗り出して富を得て、大宰府天満宮に青銅製の鳥居を寄進している。その名は伊能忠敬の測量日記にも記録されている。(注4)

文化年間の町の規模は、50軒、114人である。京町の入り口札の辻橋は内町と外町を結ぶ唯一の大橋であった。明治三十一年に鉄道が敷設され、なお一層繁栄したという。

札の辻公園地はかつて藩の御用地であった。土井時代には町奉行の役宅であったが、明治三年(1870)に唐津藩医保利文亮によって医学館橘葉医学館が建てられた。明治九年(1876)には公立唐津病院となったが、大名小路に移転し、明治二十年頃(1887)には郵便局が設けられている。明治八年(1875)に制作されたのが、十二番曳山「珠取獅子」である。

(注4)伊能忠敬の測量日記には「・・・右の門を入と内町の京町となる。左に番所あり。右に用達町人常安九右衛門という大家あり。屋号日野屋。鯨組の頭。‥・」とある。(佐原市・伊能忠敬記念館蔵)

珠取獅子(たまとりじし)

外観

獅子が朱珠にしっかり爪をくい込ませて乗る形態が特徴の曳山である。「珠取獅子」は一般的には前足の片方で珠を押さえる形態であるため、この十二番曳山「珠取獅子」のように四本足で珠の上に乗っているのは珍しい。

獅子は全体が緑色に塗られ、渦巻模様の毛並み部分は金箔押しと本体と同色の緑色で交互に塗るシンプルな色相構成と筋肉を思わせる表面の曲線により、力強さ、逞(たくま)しさがみられる。

珠は全体が朱色で塗られているが、真ん中水平方向に二本の金箔押しが施される。

制作当初は本体内側から幕を吊っていたようであるが、いつのころか八角形の幕吊り枠を取り付け、円形の珠を強調するようになった。

四足で珠に乗る姿は、十九世紀の唐人町御茶盌窯の後期唐津にもみられる意匠であるが、細工人富野淇園はより一層卓抜な造形を造り上げている。

制作年

明治八年(1876)

制作者

細工人:富野淇園

塗師棟梁:大木卯兵衛

塗師:大木敬助

制作時の背景

京町の曳山「珠取獅子」は明治八年(1886)に制作された。記録では、細工人富野淇園によるもので、図柄の選択については、町内の長門屋に伝えられていた唐津焼の「珠取獅子」をモデルとした。また、この唐津焼も富野淇園が発案したという。また、獅子の色には、物の始まりとして青い色が選ばれたとか言われている。

珠取獅子の原形は「牡丹と獅子」の図柄にあるようである。さまざまな装飾や造形に珠とじゃれ合う獅子が作られるようになる。唐津地方に見られる灯篭の基部にも珠取獅子が見られ、十九世紀の唐人町御茶盌窯の作品である後期唐津にも、四足で珠に乗る獅子が造形されたものが見られる。

ただ、こうした大型の獅子が珠を抱え込んで踏ん張った図柄は他になく、富野淇園の細工人としての才能を見る思いがするものである。また、地元には糸屋(鯨組草場家)の屋敷内で制作されたという伝承も残されている。

13番曳山 水主町「鯱」

水主町(かこまち)

「水主」とはいわゆる水夫・船舶労働者のことで、水手とも書く。

水主町は寺沢氏領分の時代に、御船宮を設けて常備水軍の拠点として整備し、船奉行が支配する御手水主を集住させたのが町の起こりという。

寺沢氏改易の折に常備的な御手水主の編成が解かれ、日雇的な日高水主役が領内沿海漁村に賦課(ふか)されるようになり船奉行から代官所へ支配が移された。そのため町奉行支配の町方には属せず村方(郷方)に属した。

松浦川は、藩政期を通じて領内経済の動脈ともいえるほど重要なものであり、その沿岸に位置する水主町には、川を上下する荷船の船頭が多く住んでいた。藩政時代後期、領内では石炭が産出され藩の専売的なもので、実務は水主町の米屋吉井家と松本屋松本家の二軒の御用石炭問屋が請け負っていた。町内には船問屋や御用焼石問屋を勤めた横浜屋田中家、藩の仕法方役所の蝋や紙方役所の和紙、石炭の船舶運搬を請け負った富田屋宮島家がある。また、藩政期に苗字を許された家に中道屋築山家、塩屋坂本家などがある。

水主町は、藩政期を通じて町方の惣町には数えられず、また大石権現社の氏子であったために唐津神祭御神幸の際は大石権現社の役務を受け持ち、惣町二ヵ町が年番で受け持つ惣行司役務は免除された。現在もそのしきたりが守られている。

鯱(しゃち)

外観

鯱はそもそも空想上の海獣である。姿は魚で背筋に鋭い棘(背ビレ)を並べ、胴体左右に胸鰭(大ビレ)と腹鰭(小ビレ)があり、天に高く聳(そび)える尾鰭を持つ。頭部は虎で、口には鋭い歯牙を並べ、鼻の左右には波打つヒゲがある。全体が本朱色塗りで、頭部はゴツゴツと凹凸のある変り塗りを施し、棘や鱗模様などを金箔で飾ってある。ちなみに鯱にも阿形吽形があり、水主町の鯱は口を開いた阿形である。

躯体(鯱)内部の中心を支点にして頭尾を互いに大きく上下可動する仕掛けになっている。また、昭和3年の第一回総塗替(新造)までは尾鰭は三分割に開閉できる形状であった。

制作年

明治九年(1876)

制作者

細工人:冨野淇園(本町)

大工棟梁:木村與兵衛(平野町)

鍛冶:正田熊之進(木綿町)

木挽:楠田儀七(本町)

塗師棟梁:川崎峯次晴房(久留米住通町三丁目)

制作時の背景

鯱は火災の折、口から水を吐き建物を守る霊力があるとの伝説の由縁で、火難(かなん)除けのまじないとして安土桃山時代から城郭天守の屋根の両端に据え付けられるのが慣例となっている。

幕末~明治初期にかけ水主町の若者の風紀がたいへん乱れており、この風紀を正すため、町の役方が話し合い人心収攬(じんしんしゅうらん)をはかろうとの思いで曳山を造り奉納したと伝わる。

当初は隣町の大石町の「鳳凰丸」と対をなし、御水主衆の町にちなみ船形曳山「竜(龍)王丸」を造ろうと考えていたが、江川町が「七宝丸」制作中との報せと、尾張名古屋城の金鯱を見た水主町惣代の気転や、富野淇園への相談などにより、海と水に所縁ある町名に因み「鯱」へ変更となったと伝わる。

第1回総塗替(新造)

第一回総塗替え 昭和三~五年(1928~1930)

明治九年(1876)の制作から約50年を経て初の総塗替えに着手したが、当初の作製時に完成を急いだため紙貼りや漆塗りが薄く、また他の曳山と比べ全体的に大きく家屋の軒先などに接触することも多く、あまりに傷みが著しかったため、総塗替えを諦め昭和三年から造替え(新造)することとなった。

原型制作に着手するまでに原型師候補5人に見本雛形を作らせ、その出来栄えから原型制作者として船宮(水主町の東隣で現在の東町)在住の中島嘉七郎氏(瓦屋)が選ばれたと伝わる。

制作期間として内部書きに記録があり、原型制作に昭和三年三月から約1ヵ月、本体紙貼りに昭和三年六月から約1年10ヵ月、漆塗りに昭和五年四月から約4ヵ月を要し、塗師を石川県輪島から、箔師を京都からそれぞれ招請していることがわかる。

明治九年制作のものに比べ全体的にひと回り小さく造り、三分割に開閉していた尾鰭を開閉しない一体形状とした。また頭頂部の棘を無くし、頭部側面に耳を付加した。なお、躯体内部に架かる梯子は明治九年制作のものの移設である。

ちなみに、原型制作を請け負った中島嘉七郎氏は、水主町が造替え費用捻出に困窮していることを内聞し、毎年の唐津神祭の折に居宅前までの鯱の曳行を望み、その報酬に代えたと伝わる。今日、中島嘉七郎氏も逝去され中島家も居を移しているが、かつての中島家(跡地)への曳行のしきたりは現在も守り続けられている。

また、中島家の隣保であり、この造替えにおいて多大な援助をおこなった水主町所縁の宮島家(本家・醤油醸造)と宮島家(新屋・酒造)への御礼曳行も兼ねているといわれる。

14番曳山 江川町「七宝丸」

江川町(えがわまち)

内町の西北端に位置する名護屋門口は巡見道や通称太閤道と後に呼ばれるようになる名護屋道の起点となる出口で、ここからは南に向かうと平戸道、北に向かうと呼子道となる。門口からすぐは坊主町の町筋で北側を上って西続きの横町筋が江川町である。

江川町は組屋敷の町とも呼ばれ、当初は下級武士の居住区域であり、江戸期当初の正保絵図には見られず、領内交通の発達にともない大久保時代以来、町屋が形成されたと考えられる。現在でも藩政時代の町並みがしのばれる数少ない通りである。東西に続く通りは周辺に対して小高い地形であり、かつての砂丘を造成した道となっていて、かつて裏坊主町と呼んだ縦町筋との交差点である東寄りの場所は「高見」とか呼ばれたという。造り酒屋「酒井屋」こと藤生家は江川町第一の豪商である。江川町は呼子街道沿いの町として明治中期に栄え、多くの商家が通りにあった。水野時代には松浦岩沖右衛門という相撲取りも住んでいたし、藩のお抱え絵師であった長谷川雪塘も廃藩後に住んだという。

文化年間の記録による町の規模は、68軒、263人と大きい。呼子街道沿いで唯一の曳山が十四番山「七宝丸」である。二台ある船形のひとつで、明治九年(1876)の制作である。(注5)

かつて「蛇宝丸」とも呼ばれた。江戸時代に流行した宝船に竜頭の絵柄があり、朝鮮通信使の船にもよく似た船の絵があったため、題材に選ぶ際に宝をもたらす船のイメージがあったものと思われる。

(注5)曳山の神幸行列の順番は、その制作年代順となっているが、水主町の「鯱」と江川町の「七宝丸」は同じ明治九年に作られている。このためにもどちらが先かで水主町を支持するもの、江川町を支持するものに分かれ、他の町を巻き込んでの争いがあり、いわゆる「七町組、八町組の争い」と後に言われるものである。結局、仲裁を受け「約定書」が作られた。この時の仲裁役を務めた大石町神社がこの後に神祭行列に加わったともいわれている。

七宝丸(しちほうまる)

外観

六番曳山「鳳凰丸」と同様に船形を本体とした曳山で前面の船飾りは中国の伝説上の生き物である龍の頭部を制作している。船形には火炎を装飾する笠の火炎が特徴の屋台がある。この曳山本体には1.宝珠、2.軍配、3.打ち出の小槌、4.隠れ蓑、5.宝袋、6.丁子、7.一対の巻物の七つの宝をもっている。

制作年

明治九年(1876)

制作者

細工人:宮崎和助

塗師:須賀仲三郎

大工棟梁:田中市次正信

曳山内屏風の絵師:武谷雪渓(唐津藩絵師)

制作時の背景

明治九年(1876)に「七宝丸」が制作される際に題材を選んだ理由について、町には曳山制作関係者が大石町在住であったので、大石町の曳山と対になる船形となったという話が残っている。確かに、大工棟梁田中市次正信や曳山の上部にある屏風絵を描いた唐津藩絵師武谷雪渓は当時、大石町在住の人物である。

平安時代の龍頭鷁首(りゅうとうげきしゅ)の船形を基にし、江戸時代に庶民の間に流行した七福神の乗る宝船によく似た姿になっている。江戸時代中期に対馬の版元が江戸で印刷した朝鮮通信使の船の図柄には竜頭の格好などによく似たものがある。いずれも宝をもたらす船として庶民の心に残っていたのかも知れないものである。七宝丸は宝珠、軍配(ぐんぱい)、打出(うちで)の小槌(こづち)、隠れ蓑、宝袋、丁子(ちょうじ)、一対の巻物といった七つの宝をもつことから名づけられたものといわれるが、かつては「蛇宝丸」と呼ばれていた。

- 記事内容は「唐津曳山記録保存報告書」(唐津市教育委員会刊行)を基に唐津曳山取締会から提供を受けた資料を参考に掲載しています。