本文

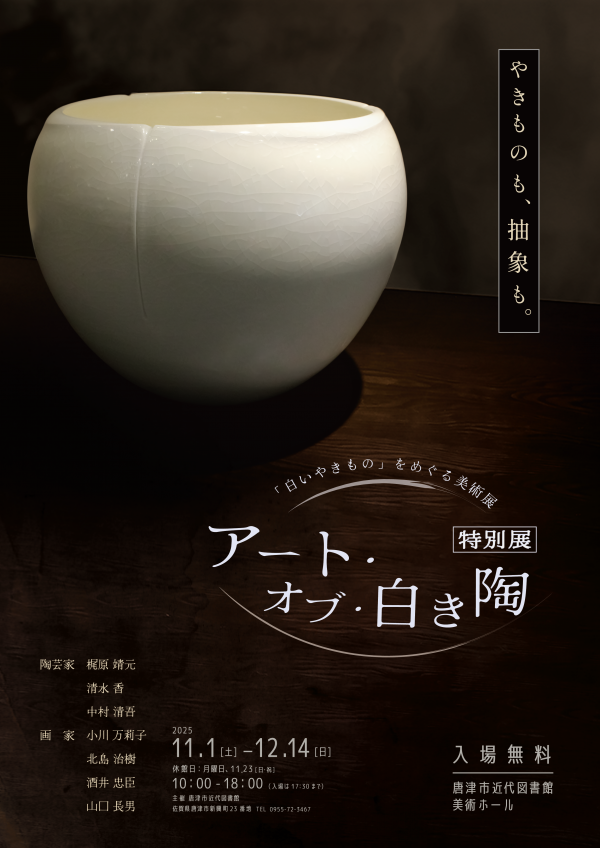

【11月1日から開催】特別展「アート・オブ・白き陶」

ごあいさつ

美術展で陶を見る

陶の創作は、素材と向き合い、技術を磨き、自身が求める理想を焼成して結実させます。抽象的ではありますが、たとえ器の形をしていても、そこには作り手の芸術性をはらんでいます。本展覧会は陶における芸術的側面に着目し、創意にふれることを目指したものです。

「白いやきもの」をテーマにした陶の数々。また自然を創作の根源としている、抽象絵画を手がける近郊の画家の作品を加え、空間で体感できる内容となっています。抽象的感覚からにじみこむ、陶の表現性。ぜひこの機会に体感してください。

作家紹介

陶芸家

梶原 靖元 かじはら やすもと(佐賀県唐津市)

1986年 唐津焼窯元の太閤三ノ丸窯(七代江口宗山氏)に弟子入り

1989年 京都の大丸北峰氏に師事し煎茶道具を習う

1995年 唐津市和多田にて独立 後に唐津市相知町佐里に築窯

古唐津をはじめとした古典の研究にまい進。中国や韓国の古窯跡や原料の視察も行う。一方、古典の写しにとどまらず、自らの理想とする作品づくりを探求。創意の根底に唐津焼が強く存在しながらも、自らを型にはめず、柔軟な制作姿勢を持つ。今もなお数々のやきものを貪欲に取り込み、自己の創作へ結実させる。近年は「美しいもの」への創作を手掛ける。

個展・グループ展を中心に全国各地で作品を発表。

現在、古唐津研究会会長

清水 香 しみず かおり(鹿児島県)

2010年 金沢美術工芸大学大学院博士後期課程 満期退学 博士号(芸術)取得。鹿児島大学に教員として赴任

備前焼、信楽焼の学びを経て磁土によるオブジェ表現を手掛ける。泥による造形は第8回国際陶磁器展美濃にて銀賞を受賞するなど、高い評価を受けている。自己の死生観が創作の根底にあり、その表現において手でつくりあげ、土を焼く陶の創作に強い親和性を感じている。陶芸家としての豊かな表現力を持つ。磁器素材の研究のため佐賀県、長崎県の窯業技術センターに通い、学術的なアプローチも行う。

個展、企画展を中心に作品を発表。

現在、鹿児島大学教育学部准教授、大学美術教育学会所属

中村 清吾 なかむら せいご(佐賀県有田町)

1998年 九州大学卒業後、清六窯にて修行

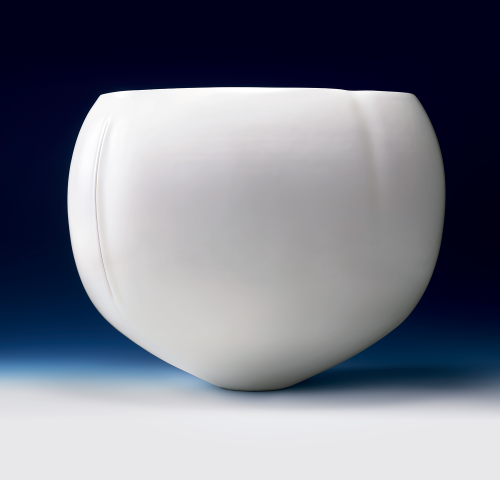

ロクロにこだわった造形に取り組む。白色度の高い磁土と透明な釉薬のみを用いた「白磁」を主に作品を手掛け、数々の展覧会で受賞を重ねる。第117回有田国際陶磁展、第8回菊池ビエンナーレで最高賞を受賞。第12回国際陶磁器展美濃では審査員特別賞、また第45回伝統文化ポーラ賞(奨励賞)を受賞するなど、高い評価を受ける。近年は甲虫にアナロジーを感じ、造形や創作の源泉とする。

現在、有田陶芸協会会員、佐賀県陶芸協会会員、日本工芸会正会員、日本工芸会西部支部幹事

画家

小川 万莉子 おがわ まりこ(神奈川県)

2014年 京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)大学院芸術研究科芸術表現専攻ペインティング領域 修了

熊本の自然の中で幼少期を過ごした経験から育まれた身体的な感覚を核に、抽象表現の絵画を描く。現在も自然の中に身を置き、自己の感受からなる表現を生み出す。そのため、描く図像がたとえ抽象的なものであっても、表現においては具体的な風景等をモチーフとしている。

所属するGALLERY麟(ギャラリーリン)での個展をはじめ、全国各地・海外のアートフェアに参加し作品を発表。百貨店画廊等のグループ展でも活躍している。

北島 治樹 きたじま はるき(佐賀県佐賀市)

1972年 佐賀大学教育学部卒業

1973年 佐賀大学特設美術専攻科修了

2005年 独立美術協会会員

2019年 佐賀美術協会理事長(~2025年)

抽象表現を模索していた学生時代、大学に非常勤講師として指導に来ていた坂本善三氏に多くを学び、私淑。坂本氏の勧めにより独立展に出品、受賞多数(新人賞・奨励賞4回・野口賞・独立賞)。山里の風情、日本古来の形、風化していくもの等をイメージの源泉とし、特に「山里」の概念を中心に制作。多数の個展や佐賀美術協会展等、佐賀における発表も継続し、2015年には佐賀県芸術文化賞を受賞。近年は現代美術家とのグループ展等、柔軟に活動の場を広げている。

酒井 忠臣 さかい ただおみ(熊本県)

1970年 武蔵野美術大学造形専攻科油絵専攻修了

九州産業大学芸術学部に助手として赴任、同大学の教授であった坂本善三氏を師と仰ぐ。助教授、教授として教鞭を執り続け、定年退職後に熊本でアトリエ「南阿蘇アート道場」をかまえる。坂本善三氏の影響を色濃く受け、また70年代のアメリカの現代美術の興味を経て、黒の色彩を中心とした創作へ至る。「黒こそ東洋の精神の色」という概念から深い精神世界を描きあげる。近年では阿蘇の火山灰による新たな表現も展開。

独立展出品を経て無所属。個展、また美術館等の企画展において作品を発表。

現在、九州産業大学名誉教授、福岡県美術協会会員

山口 長男 やまぐち たけお

「遊」1962年 唐津市所蔵

1921年 本郷洋画研究所において岡田三郎助に学ぶ

1927年 東京美術学校西洋画科を卒業

1954年 武蔵野美術大学教授(1974年に退職)

1983年 逝去

日本における抽象表現絵画の先駆者。二科展、日本国際美術展、またサンパウロビエンナーレ、ヴェネツィアビエンナーレ等で作品を発表。高い評価を得る。

1962年に唐津市役所に設置する陶板壁画の原画「遊」(幅約4m)を手掛ける。

唐津にもたびたび足を運び、松浦文化連盟(1948年に創設された唐津市民の文化団体)の刊行物に掲載する絵画を手掛けていた。のちに名誉会員となる。

主な展示作品

梶原靖元「雲泥の里 偏壺徳利・酒盃」陶

清水香「眠りのつづき」2023年 出品作品と同シリーズ 陶

中村清吾「白磁鉢」2024年 陶

小川万莉子「aspect028」2025年 絵画

北島治樹「祀の杜」2019年 絵画

酒井忠臣「黒の空間 08-1」絵画

山口長男「遊」1962年

開催概要

会期

令和7年11月1日(土曜日)~令和7年12月14日(日曜日)

10時00分~18時00分(入場は17時30分まで)

休館日

- 毎週月曜日

- 令和7年11月23日(日曜日・祝日)

会場

唐津市近代図書館 美術ホール(唐津市新興町23番地)

主催

唐津市近代図書館

入場料

無料

関連イベント

すべて申込不要・参加無料、会場は美術ホール

陶芸家によるオープニングトーク

開催日時

令和7年11月1日(土曜日)10時00分~11時00分

出演

梶原靖元、清水香、中村清吾(いずれも出品作家)

内容

展覧会の開幕と同時に、陶芸家たちが自らの作品についてお話します。

画家が語る白き陶「景色と景色」

開催日時

令和7年11月9日(日曜日)14時00分~15時00分

出演

北島治樹(出品作家)

内容

佐賀で制作を続けてきた画家・北島氏による、佐賀の陶芸と美術にまつわるギャラリートークを行います。

トークセッション「現代陶芸と佐賀の美術」

開催日時

令和7年11月16日(日曜日)14時00分~15時00分

出演

高田瑠美(福岡市美術館学芸員)、中村清吾(出品作家)、坂元大地(唐津市近代図書館学芸員)

[注]「高」の字は、正しくははしごだか

内容

近現代陶芸が専門の高田氏とともに、現代陶芸の視座から陶を中心とした佐賀の美術を語ります。

学芸員のギャラリートーク

開催日時

令和7年11月29日(日曜日)14時00分~15時00分

内容

近代図書館学芸員が展覧会や展示作品についてお話します。

講演「うつわから造形まで」

開催日時

令和7年11月30日(日曜日)14時00分~15時00分

出演

清水香(出品作家)

内容

陶を用いた表現者としてさまざまな展開を見せてきた清水氏が、これまでの変遷や現在の創作を中心にお話します。

舞踊×美術展

開催日時

令和7年12月7日(日曜日)

- 11時00分~11時40分

- 14時00分~14時40分

- 16時00分~16時40分

出演

山田悠(ダンサー・福岡加奈子バレエ研究所)

2歳より福岡加奈子氏からクラシックバレエを学ぶ。2008年に徳永恭子氏に師事し、コンテンポラリーダンス、ジャズダンスを学ぶ。2012年にアメリカ・ロサンゼルスにてRei Aoo氏からバレエ、コンテンポラリージャズの薫陶を受ける。その後、即興音楽や現代美術家らとのコラボレーションイベント等、様々な舞台で積極的に発表。2023年に谷口文化奨励賞を受賞。第80回・第81回東京新聞主催全国舞踊コンクールにおいて、創作部門2年連続2位受賞。

内容

展覧会会場で舞踊を発表。今回のイベントのため新たに用意した音源とともに、陶の美術展とのコラボレーションをお届けします。

陶の制作実演

開催日時

令和7年12月14日(日曜日)14時00分~17時00分

出演

太田早紀(陶芸家・波佐見焼伝統工芸士)

内容

佐賀県立有田窯業大学校を卒業後、波佐見焼の窯元に勤務。絵付師として経験を重ねる。2018年に波佐見焼伝統工芸士、2021年に一級技能士として認定を受ける。2023年に独立し、陶芸家として作品を発表している。

展覧会会場内で実際に絵付け作業を実演します。質問なども受け付けますので、気軽にご覧ください。

展覧会チラシ

注意事項

このページに掲載されている文章および画像の無断転用を禁止します。